HOME

ABOUT

RECIPE

CONTACT

PRIVACY POLICY

News & Topics

キッチンスマイルからのお知らせ

- HOME

- News & Topics

- 気温が高くなったら気をつけたい食中毒対策

2025.05.01

特集

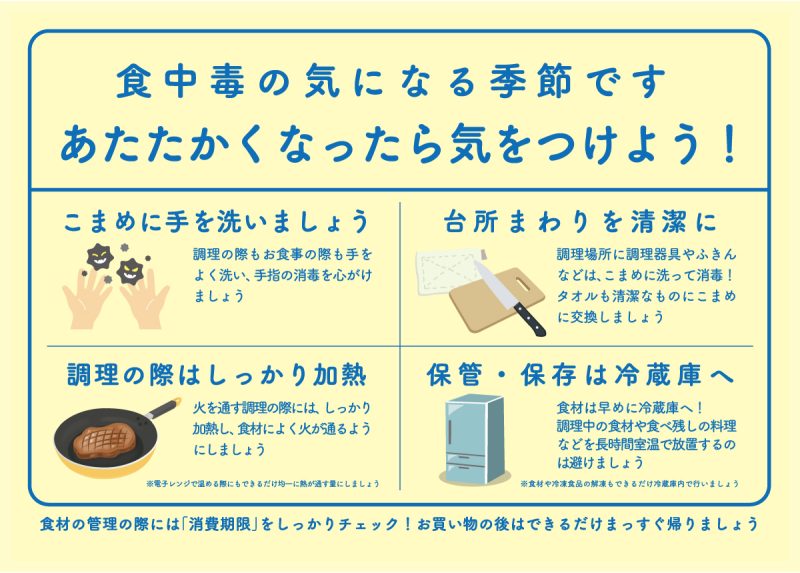

気温が高くなったら気をつけたい食中毒対策

気温が高くなると気を付けたいのが、食品の保存方法やその扱い方。

食品が傷みやすく、食中毒のリスクも増加する季節。適切に保存し、予防したいですね。

買って帰った食材の保存方法はもちろん作り置きした料理の保存方法にも気を付けたいところ。

そんな季節に注意しておきたい食中毒対策をご紹介します!

食中毒のリスクを回避するのに重要となるのが、

「①細菌をつけないこと」「②細菌を増やさないこと」「③細菌をやっつけること」

の3つの対策です。

この3つの対策をご家庭での食中毒予防として、食品を購入してから、調理して、食べるまでの過程で実践していくことが必要です。

1)細菌をつけないこと

お肉や魚、野菜などの生鮮食品には、細菌がもともと細菌が付着している可能性があります。そのため、生鮮食品を扱った手や生鮮食品からでる汁などから、他の食材に最近が付着する可能性をできる限り軽減していくことが重要です。

2)細菌を増やさないこと

食中毒のリスクを軽減するには、食材に付着している細菌が増殖させないように食材を適切に管理し保存することが必要です。温度や湿度に注意して、常温、冷凍、冷凍と適切な保存方法を実践していくことが重要になります。

3)細菌をやっつけること

食材に付着している細菌は、加熱することで安全に食べられるようになります。十分に加熱調理を行うことが重要です。

それぞれの行動においての実践段階の具体的な対策を見ていきましょう。

実践1)買い物

- 食材の購入時には使用方法などを考慮しながら、消費期限などを確認して購入するようにしましょう。

- 肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品、卵などは最後に買うように意識しましょう。

- 肉や魚などは汁が他の食品に付かないように分けてビニール袋に入れて持ち帰りましょう。 (可能な場合は氷やドライアイスと一緒にビニール袋に入れるようにしましょう。)

- 食材のご購入後はできるだけ寄り道をしないで、すぐに帰るようにしましょう。

- 普段使用しているエコバッグも定期的に洗ったり、消毒したり清潔に保つようにしましょう。

実践2)ご家庭での食材の保存

- 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管するようにしましょう。

- 肉や魚を冷蔵庫で保存する場合は、保存用のビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。

- 肉、魚、たまごなどを取り扱うときは、取り扱う前と後に必ず手指をよく洗うようにしましょう。

- 肉や魚などの食材を冷凍する場合は、取り出しやすく使いやすい量に小分けにして冷凍保存しましょう。

- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つようにしまよう。

- 冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎると冷気の循環が悪くなるので、詰めすぎないようにしましょう。

- 常温で保存する場合は、清潔なペーパータオルなどで水分と酸素を遮断して日の当たらない涼しいところに保存するようにしましょう。

- 野菜や果物などビニール袋や紙で包装された状態のものを購入した場合は、必ず取り外してからそれぞれ適切に保存するようにしましょう。

実践3)食材の下準備

- 調理の前には必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。

- 野菜などの食材は、使用前に流水できれいに洗いましょう。

- 生肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べるものや調理の済んだものにかからないように注意しましょう。

- 生肉や魚、たまごを触ったら、都度必ず流水で手をきれいに洗いましょう。

- 安全のために、包丁やまな板は肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて使い分けるようにしましょう。

- 冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、常温での自然解凍は避けましょう。

- 冷凍食品や冷凍した食材は使う分だけを取り出して解凍し、冷凍や解凍を繰り返さないようにしましょう。

- 使用後のふきんやタオルは熱湯で煮沸した後しっかり乾燥させるようにしましょう。

- 使用後の調理器具、特に生肉や魚を切ったまな板や包丁は洗った後、熱湯や台所用漂白剤をしようしてて殺菌しましょう。

実践4)調理

- 調理の前には必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。

- 肉や魚は十分に加熱しましょう。(中心部を75℃で1分間以上の加熱が目安です。)

実践5)食事

- 食べる前に石鹸で丁寧に手を洗いましょう。

- 清潔な食器を使いましょう。

- 作った料理は、長時間、室温に放置しないように注意しましょう。

- 温かい料理は、温かい状態で冷蔵庫に入れると室温が上がってしまうため、よく冷ましてから冷蔵庫に入れるようにしましょう。

- 大きな鍋などで作った料理は、鍋のまま冷蔵庫に入れると温度にムラができやすくなるため、できるだけ小分けにして冷蔵庫に入れるようにしましょう。

実践6)残った食品

- 残った食品を扱う前にも丁寧に手を洗いましょう。

- 清潔な容器で保存しましょう。・温め直すときも十分に加熱するようにしましょう。

- 時間が経ちすぎたものや変なにおいがするなどちょっとでもあやしいと思ものは思い切って捨てるようにしましょう。

このように日常的に気を付ける習慣を理解して実践しておきましょう!

出典:政府広報オンライン「食中毒予防の原則と6つのポイント」

https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/

食中毒のリスクの高くなる季節は同時に、行楽やアウトドアなどで食材やお弁当を外で食べる機会も多いかと思います。

そこで、注意しておきたいお弁当作りの注意事項を確認しておきましょう。

- 煮物など水分を多く含む料理や、生野菜など非加熱の食材は傷みやすいので、夏場のお弁当にはあまり適しません。

必要な場合は水気を切り、フィルムカップに入れるなど、ほかの料理に触れないように工夫するようにしましょう。 - 温かい料理やご飯も弁当箱の中に水蒸気がたまり、料理が傷みやすくなる原因となる場合も。容器に詰める前には必ず冷ましてから詰めるようにしょう

- 持ち運びには保冷バックを使用し、ソフトタイプの保冷剤を1〜2個用意して蓋の上に置いておくのがおすすめです。

- 出先に冷蔵庫がある場合は速やかに冷蔵庫に入れて保管を。無い場合は、保冷バッグに入れたままなるべく涼しい場所に置くようにしましょう。

参考:農林水産省「お弁当づくりによる食中毒を予防するために」https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/lunchbox.html

気温が高くなると、野菜に果物、魚なども生食で食べたいメニューも多くなります。

生食メニューを食べたい時は、できるだけその日の内に食べ切れる量の食材を購入してみたり、食べきれなかった場合は適切に保存しながら、加熱して楽しむメニューを選んでみたり。

おいしく季節を乗り切る工夫をしてみてはいかがでしょうか?