HOME

ABOUT

RECIPE

CONTACT

PRIVACY POLICY

News & Topics

キッチンスマイルからのお知らせ

- HOME

- News & Topics

- ネバネバのことしか知らないの? オクラの本当の魅力とは!

2025.08.13

特集

ネバネバのことしか知らないの? オクラの本当の魅力とは!

ネバネバ食材として知られる夏野菜「オクラ」。

おひたしなどの副菜として食卓にのぼることの多いオクラですが、ネバネバ以外のこと以外と伝わっていないかもしれません。

ネバネバはもちろんオクラ最大の魅力ではありますが、それ以外にもいろいろな魅力を秘めています。

意外と知られていないオクラの魅力をご紹介します。

オクラってどんな野菜?

かわいい星形の断面独特のネバネバ食感でおなじみのの「オクラ」は、暑い季節にぴったりの夏野菜です。

切って和えるだけ、茹でて添えるだけと、手軽に食卓に加えられる簡便野菜でもあります。

日本の野菜という印象の強いオクラのその呼び名は、実は英語名 “okra” から。その語源はアフリカのガーナで話されるトウィ語の “nkrama” に由来し、その形状から “Lady’s finger”とも呼ばれるのだとか。そう思うと随分と印象が違ってきますね。

私たちが食べているのは、オクラと呼ばれている野菜は果実とされる未熟な莢。

オクラはアオイ科の一年草で、花が咲いた後に細長い五角形〜円筒形の莢が実ります。その莢がまだ若く、種子が柔らかいうちに収穫したものがいわゆる食用のオクラです。

熟してしまうと莢の繊維が硬くなり、種も大きく固くなるため、一般的な食用には向かないとされています。

もともと熱帯系の植物であるオクラは熱い地域での貴重な栄養源となっていたとされています。

オクラといえばやっぱりネバネバでしょ

オクラが食べたくなるのはやっぱりネバネバを味わいたいからという方も多いはず。食欲の落ちがちな夏場には、このネバネバ感で食べやすさを感じることもありますね。

オクラのネバネバの正体は、ガラクタンやアラバン、ペクチンなどの水溶性食物繊維とムチンと呼ばれる

複合多糖類によるものとされています。

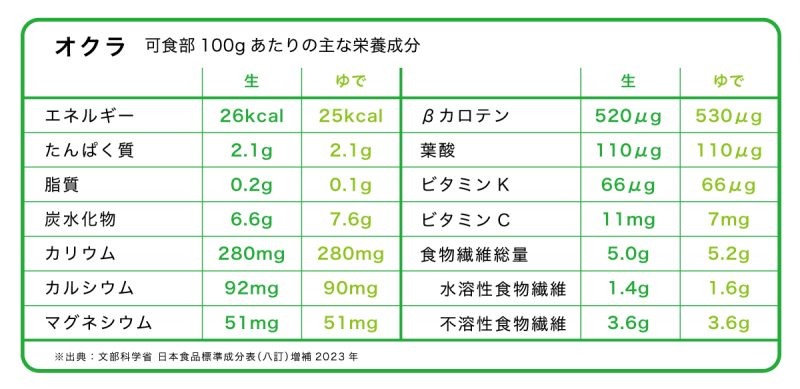

βカロテンやビタミンK、カリウムなども含まれるのは嬉しいところです。

選ぶなら新鮮なオクラを

おいしくいただくには先ず新鮮なものを選びたいところ。

おいしく新鮮なオクラを選ぶには

・鮮やかな緑色で産毛がびっしり生えているもの

・先端がピンと張り、曲がりが少なく、太さが均一なもの

を選ぶとよいとされます。

触ったときに硬すぎるものなどは筋が多く、食感が悪くなることがあるため注意しましょう。

知っておきたいオクラの下処理方法

オクラをおいしくいただくには「板ずり」といわれる簡単な下処理が必要です。

これは、オクラの産毛が口の中に刺さったり、口当たりが悪くなってしまうのを避けるためのもので、オクラに塩をまぶし、まな板の上でこすりつけるようにすることでオクラの産毛を除去することができます。

板ずり後はサッと熱湯で茹でると鮮やかな緑色を保つことができます。

知っておきたいオクラの保存方法

小鉢やトッピングなどで食べることの多いオクラ。

一度に大量に食べる機会が少ない分、保存方法は気にしておきたいところ。

買ってきたオクラを冷蔵保存する場合は、キッチンペーパーで包み、ポリ袋や保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存するようにしましょう。

冷凍保存が必要になる場合は、ヘタを取って軽く茹でたあと、使いやすいようにカットして冷凍し、調理する際には冷凍のまま加熱するようにしましょう。

ご存知ですか? オクラのいろいろな楽しみ方

ご家庭でオクラを食べるメニューといえば、サラダやおひたしなどが多いのではないでしょうか?

実はオクラは様々な調理でいろいろな食感の違いを味わえることをご存知でしょうか?

・生(メニュー例:刻みオクラなど)

生で食すとややコリッとした歯ごたえが楽しめ、細かく刻むと強い粘りが出ます。

注意点として生食する場合は新鮮なオクラを使用し、表面の産毛や汚れをよく洗い落としましょう。

また消化不良を起こす場合がありますので、一度に大量に食べるのは避けましょう。

・さっと茹でる(メニュー例:おひたし、和え物など)

茹でることで食感が柔らかく食べやすくなり、ネバネバが強く感じられます。

色が鮮やかになるのも料理にはうれしいところ。

・焼く/炒める

外側は香ばしく、中はしっとりとした食感で、ネバネバ感をやや抑えられます。

・揚げる(メニュー例:天ぷら、素揚げ)

サクッとした衣とトロっとしたオクラの食感とのコントラストが味わえます。

・煮る

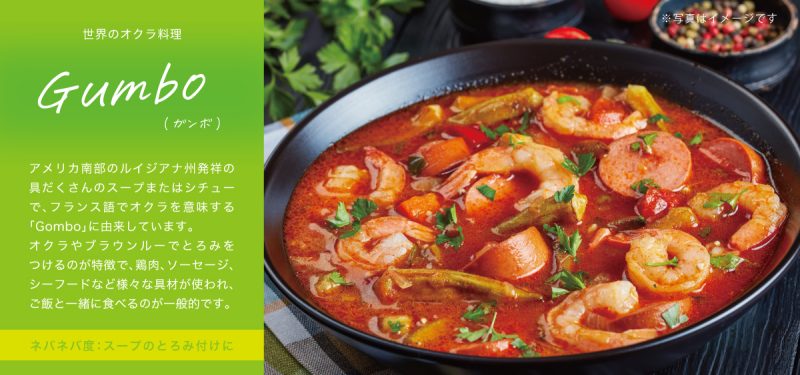

一緒に煮込むことでオクラのとろみが煮汁全体に広がり、スープにとろみが出るのも特徴。

オクラ自体は柔らかめの食感になり食べやすくなります。

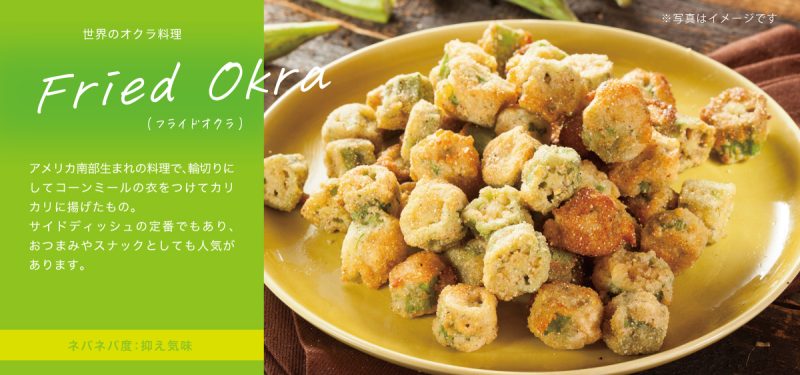

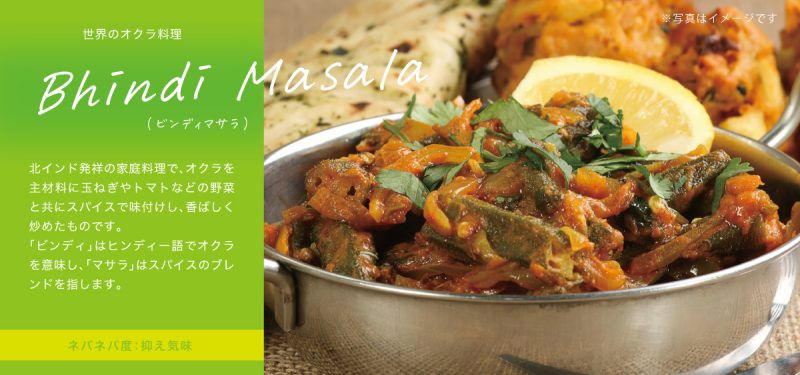

意外と知らない!? 世界のオクラ事情

和食材のイメージの強いオクラですが、オクラの原産国はアフリカのナイル川支流域と言われており、紀元前の古代エジプトで栽培され食べられていたといわれています。

つまり、海外の方がオクラを食べてきた期間が長いことになりますが、海外ではどのようにオクラを楽しんでいるのでしょうか?

原産地に近くに近いアフリカ・中東では古くから主食のお供や煮込みに欠かせない野菜として扱われ煮込み料理が主流とされています。

ネバネバを活かしてとろみをつけたスープやシチューがお馴染みです。

アメリカ南部などでは、油との相性の良さを生かして揚げたり煮込んだり。

粘りを嫌う場合も多いせいか、高温で揚げてみたり、酸を加えることで粘りを抑えるような工夫がされているものもみられます。

インドや南アジアでは、庶民的で日常的なカレー食材として使用され、炒め物やカレーの具としての使用が一般的で、粘りはカレーのとろみや具の一体感を演出するのに貢献しています。

また、炒めて使用することでその粘りを抑えて使用することもあります。

東南アジアでは、屋台から高級料理まで幅広く使われる野菜として扱われ、茹でてソースをかけたり、炒めたり、スープに入れたりと様々。

魚醤や唐辛子、にんにくなどの強い味付けと相性が良いとされています。

ヨーロッパ、特に地中海沿岸では伝統野菜の一つとされ、トマト煮込みやシチューの具として使用されています。酸味と組み合わせることで粘りを抑えるようにして調理するようです。

世界の調理を見ていくと、日本では重宝されているそのネバネバを抑えるようにして食すことが好まれる国もあるようです。

それは、オクラに含まれる栄養素や、その形や彩り、食感などを重視しているからだと言われています。

世界では、日本と違って煮込んだり、炒めたり、揚げたりと火をしっかりと通して食べる料理が多いですね。

日本では、和え物や小鉢など副菜中心で食されるイメージが強いですが、海外では、主菜や煮込みの具材として使用されることが多く、日本のようにそのネバネバ感を活用している国もあれば、逆にネバネバ感を抑えて、その形状や彩りなどを重視している国もあるようです。

ネバネバが苦手な方へ

ネバネバが気になってオクラをいろいろな料理に使うのを避けている方もいるかもしれません。

そんな方にも、ぜひオクラを味わう機会をもっていただくために世界の食事場を参考に粘りを抑える方法をご紹介します。

※完全に粘りを消す効果が立証されているわけではありません。

1. 下処理で粘りを抑える

・酢、レモン汁、トマトなどの酸を活用することで 酸性条件下ではペクチンが安定化し、水に溶け出しにくくなるとされています。

・塩もみ後に水洗いをし、表面の粘り成分を先に引き出して洗い流したり、 塩水に軽く漬けるような下処理がみられます。

2. 加熱方法で粘りを抑える

・揚げる、焼くなど短時間に高温で加熱することで 水分を急速に蒸発させ、粘り成分が溶け出す前に加熱調理する工夫が見られます。

・炒め物などで水分を加えると粘りがスープに広がってしまうため、油炒めで閉じ込めてしまったりという例がみられます。

ネバネバ成分が溶け出すことで粘りが出ると考えられているため、切らずに丸ごと調理に使用したりということも多くみられますので、ぜひ参考にしてみてください。

ネバネバに着目していくと、素材のものをシンプルに味わってみたり、納豆や山芋などのネバネバ食材と組み合わせてさらにネバネバを楽しんでみたりとお馴染みの楽しみ方が思い浮かびます。

固定概念を少し捨てて、いろいろな調理法でオクラを楽しんでみようと思うと、汁物や漬物、揚げ物に炒め物、焼き物などまだまだ可能性が広がるかもしれません。

シンプルに楽しむもよし、色々チャレンジしてみるもよし!

この機会にいろいろなオクラ料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。