HOME

ABOUT

RECIPE

CONTACT

PRIVACY POLICY

News & Topics

キッチンスマイルからのお知らせ

- HOME

- News & Topics

- 半夏生ってなんで「たこ」なの?

2025.06.27

特集

半夏生ってなんで「たこ」なの?

7月1日は「半夏生」、そして「たこの日」。

この「半夏生」ってなんのことかご存知でしょうか?

そして、なんで「たこ」なの?

意外と知らない半夏生、そして半夏生と「たこ」の関係についてあらためて知っておきましょう!

・半夏生ってなんだろう?

毎年6月後半にもなると耳にする、眼にする言葉「半夏生」。

半夏生とはなんのことかご存知でしょうか?

半夏生は、二十四節気をさらに3つに分けた七十二候の中の雑節の一つです。

雑節とは、二十四節気、五節句などと共に、季節の移り変わりを正確に把握するために作られた特別な暦日で、かつて人々はそれを日々の生活、特に農業や商業を行う時期の目安にしていました。

八十八夜や入梅、土用などもこの雑説の一つです。目安としていた名残が今でも残っているのがわかりますね。

半夏生は、二十四節気の一つである「夏至」から数えて11日目にあたる日から5日間のことを指します。

現在では、「太陽黄経が100度を通過する日」を半夏生と定義されていて、7月2日が多いものの、7月1日が半夏生となる年もあります。

半夏生より後に田植えをすると秋の収穫量が激減してしまうといわれ、その日までに田植えを終わらせる時期として農繁期の終了期の目安とされていました。

・半夏生に「たこ」ってどうして…?

半夏生は田植えの終わり時期。農作業が終わると、豊作を願いたいところ。

たこといえば九番がたくさんついた8本足。この8本足の吸盤が吸い付く様子にあやかって、「稲の根が、たこの足のように四方八方にしっかり根付きますように」「稲穂がたこの足のように豊かに実りますように」という願いを込めて、神様にタコを捧げたからといわれています。

また、半夏生の時期は、田植えの疲れを癒す時期ともされ、滋養強壮もたこを食べる理由だったかもしれません。

・夏場に食べる「たこ」の魅力とは?

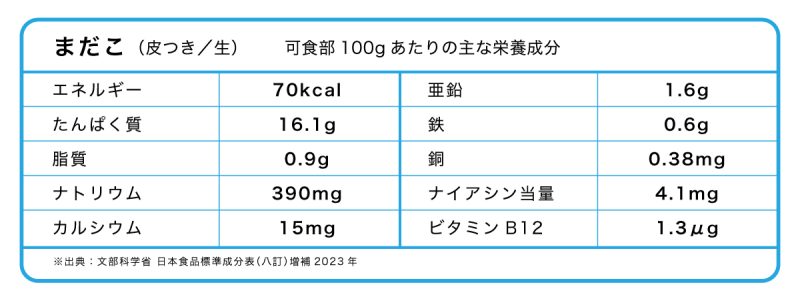

日本で主に食べられているたこの種類は「まだこ」「いいだこ」「みずだこ」「やなぎだこ」の4種類で、たこの旬の時期は種類や地域によって異なるとされています。

4種類の中でもっとポピュラーなのが「まだこ」で、この半夏生の時期に旬をむかえるのが瀬戸内海沿岸地域のもの。有名な兵庫県の明石のたこもこれに含まれます。

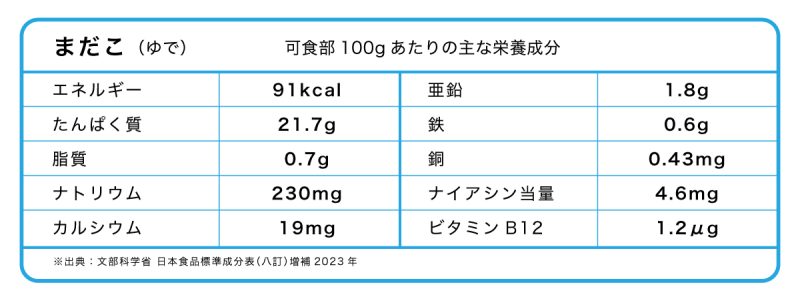

アミノ酸の一種タウリンを含むことでも有名なたこ。

豊作祈願だけでなく、疲れを癒すためでもあったというのも頷けます。

暑い季節。

生でも美味しいたこは、食べやすいのもうれしいところです。

半夏生の時期。

旬を迎えているおいしいたこを食べるきっかけになればと思います。